Passeggiando per piazza Carità lungo via Toledo potresti sentire un anziano raccontare Salvo D’Acquisto, nato qui a Napoli il 15 ottobre 1920. Cresciuto in una famiglia povera di questi quartieri, a 22 anni, il 23 settembre 1943, si sacrificò a Palidoro per salvare 22 civili dai nazisti, un gesto che scalda i cuori dei napoletani. Recentemente, Papa Francesco ha autorizzato la sua beatificazione, un evento che riaffiora nei vicoli partenopei, ricordando il coraggio di questo figlio di Napoli. La storia di Salvo, un simbolo immortale dei vicoli, vivo nei racconti e nei monumenti della città.

Le Radici di Salvo D’Acquisto nei Vicoli del Vomero

Salvo D’Acquisto nacque in una famiglia modesta del Vomero, primo di cinque figli, in una Napoli segnata dalla povertà e dalla speranza degli anni Venti. Cresciuto tra i vicoli di via San Gennaro ad Antignano, frequentò il liceo ginnasio (l’attuale liceo classico) alla scuola Denza, ma dovette abbandonare gli studi per contribuire al sostentamento familiare, un sacrificio comune nei quartieri napoletani dell’epoca. Nel 1939, mosso da un senso di dovere e fede cattolica, si arruolò volontario nei Carabinieri, ispirato dai valori dei vicoli partenopei. Un aneddoto toccante: le sue sorelle ricordano che, da ragazzo, Salvo scherzava con il fratello Alessandro, dicendo: “Se divento carabiniere, proteggerò Napoli come San Gennaro!”. Questa frase, tramandata nei vicoli, è un’eredità viva per i napoletani, un’eco del suo coraggio che risuona ancora oggi.

Salvo D’Acquisto salvò 22 vite innocenti a Palidoro nel 1943

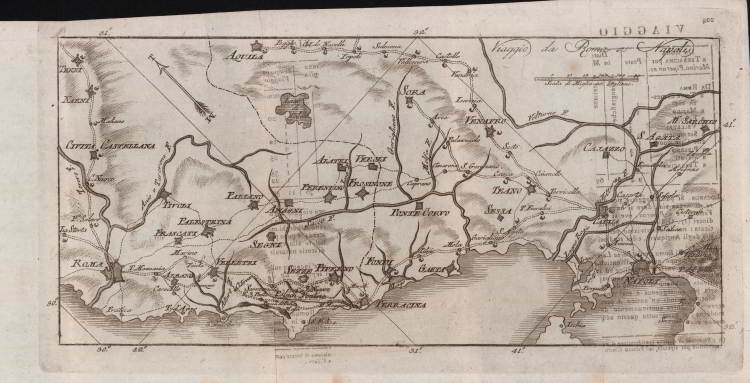

Il 23 settembre 1943, durante l’occupazione nazista di Roma, Salvo D’Acquisto era vicebrigadiere a Torrimpietra, vicino Palidoro, a 20 km da Roma. Dopo un’esplosione accidentale di bombe a mano in una struttura della Guardia di Finanza, i tedeschi arrestarono 22 civili innocenti, minacciando una rappresaglia se non fosse stato trovato un colpevole entro l’alba. Salvo, al posto del maresciallo assente, indagò e scoprì che si trattava di un incidente, ma i nazisti rifiutarono di credergli.

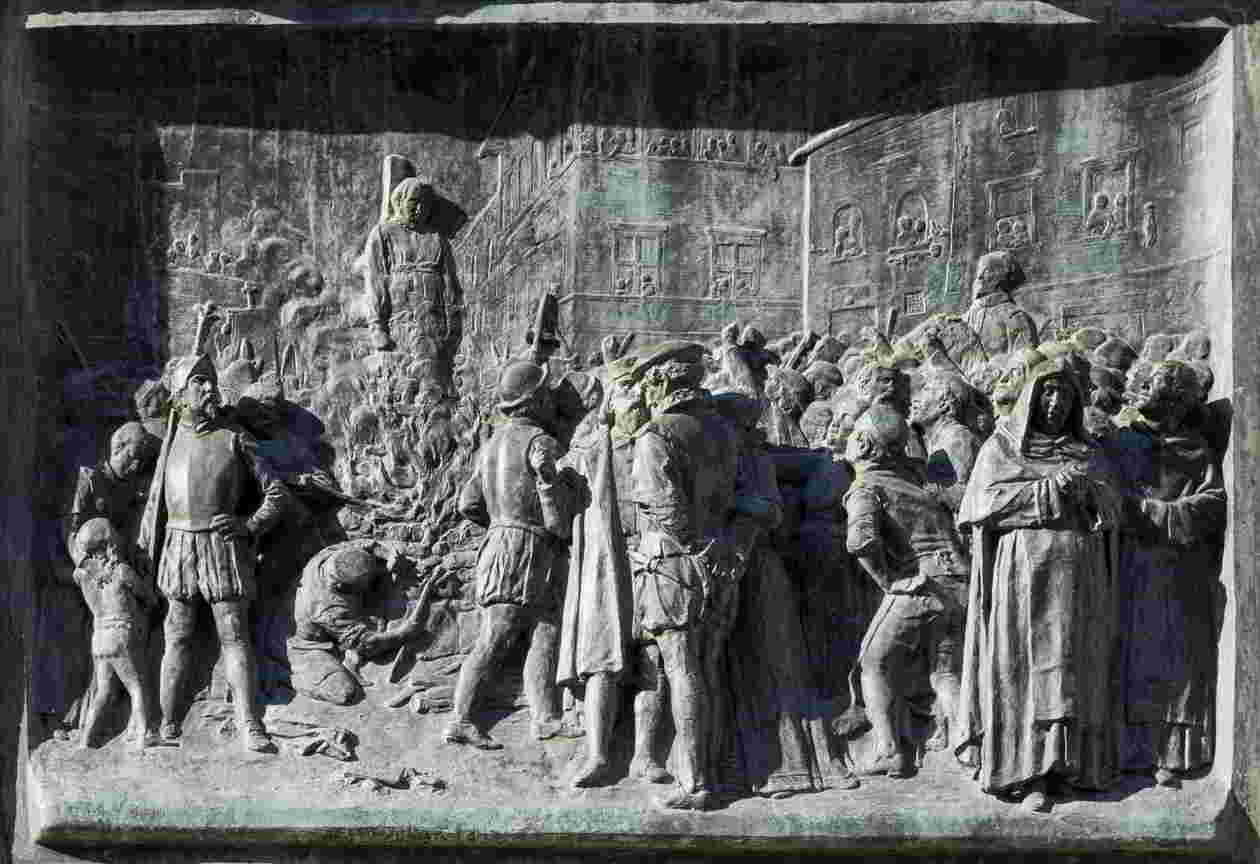

Sebbene consapevole che si trattasse di un incidente, D’Acquisto si trovò di fronte a un dramma: i tedeschi accusarono la popolazione locale e arrestarono 22 persone innocenti, minacciando una rappresaglia collettiva. Gli ostaggi furono costretti a scavare le fosse che avrebbero dovuto accogliere i loro stessi corpi.

Con un gesto di straordinario coraggio, si dichiarò colpevole, salvando i civili. Fucilato e abbandonato vicino alle fosse scavate, gridò. Un testimone, l’operaio ferroviario Amadio, sfuggito all’arresto mostrando i documenti, sentì quel grido mentre correva via, colpito dal sangue freddo di Salvo. Due donne del luogo, Wanda Baglioni e Clara Cammertoni, lo disotterrarono dopo giorni e lo seppellirono nel cimitero di Palidoro, un gesto che i napoletani vedono come un’eredità di umanità. Per i partenopei, è il sacrificio di un figlio dei vicoli, immortale nei racconti napoletani.

Verso la santità: Papa Francesco riconosce il sacrificio eroico di Salvo D’Acquisto

«Se muoio per altri cento, rinasco altre cento volte: Dio è con me e io non ho paura!»

Queste parole di Salvo D’Acquisto, pronunciate prima della sua esecuzione, risuonano oggi con nuova forza. Papa Francesco, nonostante il ricovero al Policlinico Gemelli, ha firmato l’autorizzazione per avviare il processo di beatificazione del giovane carabiniere, simbolo della Resistenza italiana all’occupazione nazista.

La decisione, comunicata durante un’udienza con il Segretario di Stato cardinale Pietro Parolin e il sostituto per gli Affari generali arcivescovo Edgar Peña Parra, rappresenta un importante riconoscimento per una figura che ha incarnato il valore supremo del sacrificio per gli altri.

Il cammino verso la beatificazione: una storia di fede e coraggio

Il processo di beatificazione di D’Acquisto era stato avviato nel 1983, ma non era mai stato portato a termine. Finora era riconosciuto come “Servo di Dio”, primo gradino nel percorso verso la santità nella Chiesa cattolica.

La svolta è avvenuta grazie al riconoscimento della “offerta della vita”, considerata da Papa Francesco, che l’ha introdotta nel 2017, come la “terza via” della santità. Le altre due vie tradizionali – l’”eroicità delle virtù” e il “martirio” – non erano state ritenute pienamente adatte al caso di D’Acquisto.

Come ha riportato il quotidiano Avvenire, la decisione è stata sbloccata a settembre grazie “al felice esito del Congresso particolare sull’offerta della vita” tenutosi nel Dicastero delle cause dei santi.

Una vita al servizio degli altri: chi era Salvo D’Acquisto

Nato nel 1920 a Napoli, primo di cinque figli in una famiglia umile, Salvo riuscì a diplomarsi al liceo ginnasio prima di dover abbandonare gli studi per dedicarsi al lavoro.

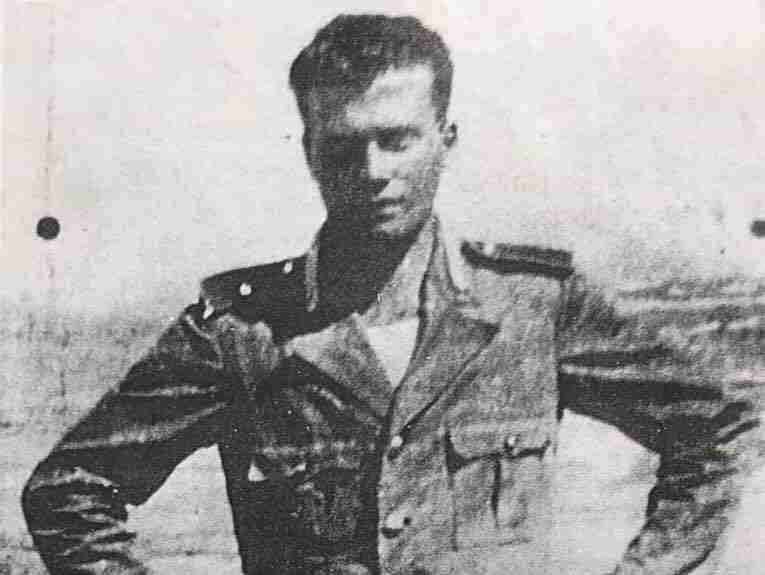

Nel 1939, chiamato per il servizio di leva militare, scelse di arruolarsi volontario nei Carabinieri.

Il suo servizio lo portò prima a Roma, poi in Libia durante la Seconda Guerra Mondiale, dove contrasse la malaria.

Rientrato in Italia e divenuto vicebrigadiere, fu assegnato alla stazione di Torrimpietra, vicino Roma, dove si trovava nei giorni caotici seguenti l’armistizio dell’8 settembre 1943.

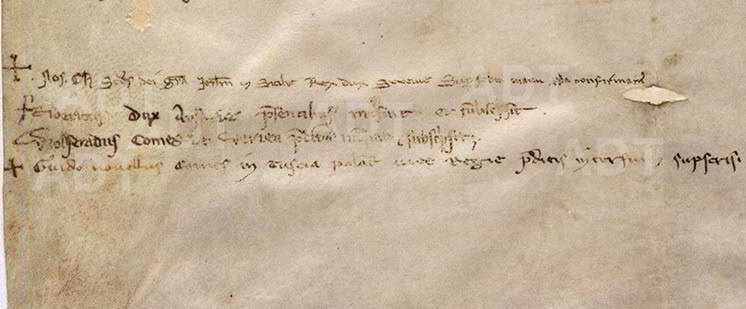

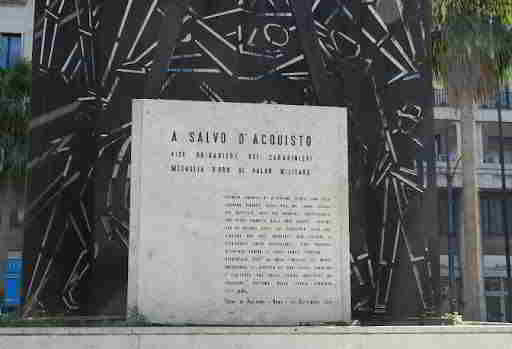

Dopo la sua morte eroica, D’Acquisto ricevette numerosi riconoscimenti: il 25 febbraio 1945 gli fu conferita la medaglia d’oro al valor militare per aver scritto “una nuova pagina indelebile di purissimo eroismo” nella storia dei Carabinieri.

L’Eredità di Salvo D’Acquisto nei Vicoli di Napoli: Un Simbolo Immortale

Salvo D’Acquisto è un’icona napoletana: la sua tomba nella basilica di Santa Chiara, la statua al Vomero, e decine di scuole, vie e piazze in Italia portano il suo nome.

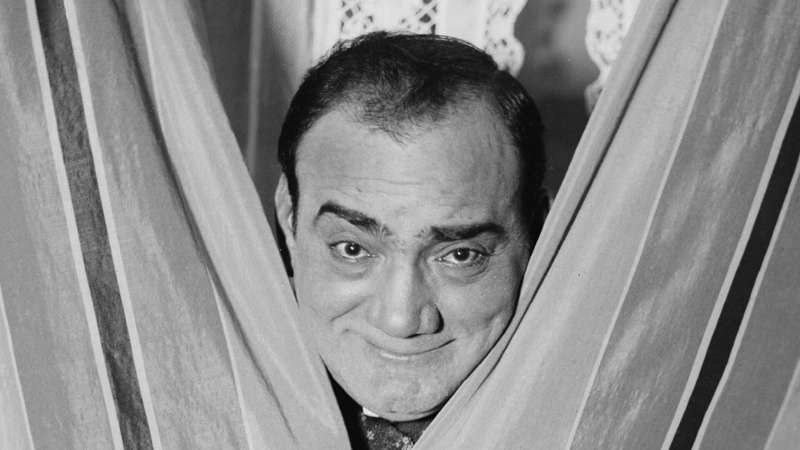

Nei vicoli, il suo coraggio vive nelle storie degli anziani, nelle scuole del Vomero e nelle processioni a Santa Chiara, con inni e candele che ricordano il 1986 e il 1947. Il portale Biografie Resistenti dell’Isacem ha pubblicato un’intervista al fratello Alessandro, che lo ricorda come un “angioletto del Vomero”, un’immagine che scalda i cuori partenopei.

Un aneddoto: nel 1947, quando la madre fece traslare le sue spoglie a Napoli, migliaia di napoletani si radunarono alla caserma dei Carabinieri in Campania, cantando nei vicoli, un momento che Ottopagine descrive come un’omaggio al coraggio napoletano.

Nel 1986, durante la traslazione a Santa Chiara, i vicoli si illuminarono di candele, un rito che ancora oggi si ripete nei quartieri, simbolo di speranza partenopea. Per i napoletani, Salvo è un eroe immortale, un figlio dei vicoli che ispira generazioni.

Come Ricordare Salvo D’Acquisto: Un Viaggio nei Vicoli di Napoli

Puoi rendere omaggio a Salvo D’Acquisto esplorando i suoi luoghi a Napoli e Palidoro, con un’esperienza autentica e napoletana:

Statua al Vomero: A via San Gennaro ad Antignano, raggiungibile con la funicolare di Chiaia o il bus 128 da Piazza Amedeo. Parcheggia al Vomero o cammina dai vicoli, immerso nei panorami partenopei.

Basilica di Santa Chiara: In via Benedetto Croce, centro storico, accessibile con la Linea 1 (fermata Dante) o bus 119. Aperta tutti i giorni dalle 7:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 20:00, ingresso gratuito, ma visite guidate a 5 euro (prenotabili su santachiara.info).

Palidoro: A 20 km da Roma, raggiungibile in treno da Napoli (Roma Termini, poi bus locale) o auto (A1, uscita Fiumicino). La lapide è nel cimitero, aperta tutto l’anno, gratuita.

Se passeggi dal Vomero, fermati a un caffè nei vicoli per ascoltare storie di Salvo dagli anziani, un ricordo autentico dei quartieri napoletani. Una curiosità: molti napoletani lasciano fiori alla statua, un gesto che richiama i riti di San Gennaro, un’usanza viva nei vicoli, ispirata da Salvo.