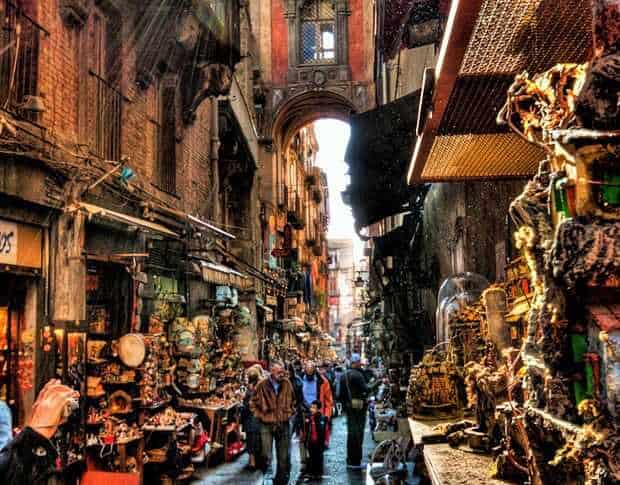

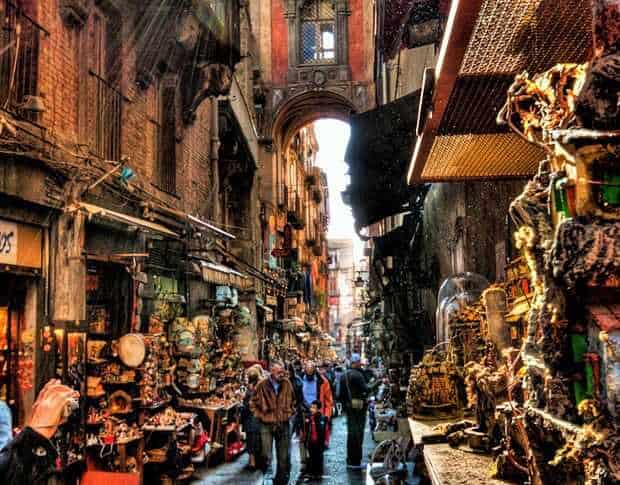

Nel cuore pulsante di Napoli, tra i vicoli antichi di San Gregorio Armeno, si custodisce un’arte che trascende la semplice rappresentazione della Natività. Il presepe napoletano è una testimonianza vivente di storia, cultura e tradizione che si rinnova ogni anno, tramandata attraverso le mani sapienti degli artigiani e l’amore delle famiglie partenopee.

Presepe Napoletano: Le Radici di una Tradizione Secolare

La storia ufficiale racconta che il primo presepe napoletano nacque nel 1025, nella chiesa di Santa Maria del Presepe. Ma la vera essenza di quest’arte straordinaria vive nelle botteghe storiche, dove ogni famiglia di artigiani custodisce gelosamente tecniche e segreti tramandati nei secoli. Giuseppe Ferrigno, erede di una dinastia di maestri presepiali che dura da quattro generazioni, racconta che “ogni pastore, ogni miniatura, ogni piccolo dettaglio del presepe napoletano racconta una storia vera, un pezzo di vita della nostra città.”

L’Arte dei Maestri Presepiali

Nelle antiche botteghe di San Gregorio Armeno, la creazione di un pastore segue un rituale preciso e antico. La pregiata creta di Capodimonte, ancora oggi estratta dalle cave storiche, viene lavorata secondo tecniche segrete che determinano la qualità finale del pastore. Gli stampi originali del ‘700, veri e propri tesori familiari, vengono utilizzati per creare volti di straordinaria espressività, ognuno con la propria caratteristica unica.

La tradizione presepiale napoletana brilla attraverso dinastie di artigiani che hanno definito stili inconfondibili. I Ferrigno sono celebri per la straordinaria capacità di catturare le emozioni nei volti dei loro pastori. I Di Virgilio hanno sviluppato una maestria particolare nella rappresentazione degli animali e delle miniature. Gli Scuotto sono rinomati per la precisione anatomica delle loro figure, mentre i Giannotti hanno trasformato la rappresentazione della vita quotidiana in una firma artistica distintiva.

Il Significato dei Personaggi nel Presepe Napoletano

Il presepe napoletano si distingue per la profonda simbologia dei suoi personaggi. Il pastore Benino, figura imprescindibile di ogni composizione, rappresenta l’umanità in attesa della Rivelazione divina. La tradizione vuole che questo personaggio dormiente venga collocato in posizione elevata, vicino alla grotta della Natività, poiché nel suo sonno vede gli angeli che annunciano la nascita di Gesù. La sua presenza simboleggia il sottile confine tra sogno e realtà, tra dimensione terrena e divina.

L’Arte della Colorazione e dei Dettagli

La colorazione dei pastori napoletani segue antiche ricette tramandate di padre in figlio nelle botteghe di San Gregorio Armeno. Ogni tonalità racconta una storia e porta con sé un significato profondo: il rosso della veste del pastore simboleggia la carità cristiana, mentre il blu del manto della Madonna rappresenta la purezza celeste. Gli artigiani applicano questi colori seguendo tecniche ancestrali che garantiscono una particolare luminosità e resistenza al tempo.

La Scenografia: Un’Arte nella Tradizione

La scenografia del presepe napoletano rappresenta un capolavoro di architettura in miniatura. La grotta della Natività, realizzata tradizionalmente in sughero, richiede una maestria particolare che gli artigiani napoletani hanno elevato a forma d’arte suprema. Le tecniche di lavorazione del sughero, insieme alla creazione degli effetti di prospettiva e profondità, costituiscono preziosi segreti tramandati di generazione in generazione.

L’Illuminazione: La Magia della Luce

Un aspetto fondamentale del presepe napoletano è il sapiente uso della luce. I maestri del Settecento svilupparono tecniche innovative per ricreare i diversi momenti del giorno: dall’alba al tramonto, fino alla notte stellata. Utilizzavano ingegnosi sistemi di carta colorata, specchi e piccole candele strategicamente posizionate per creare atmosfere suggestive. Oggi, pur con l’avvento dell’illuminazione elettrica, queste antiche tecniche continuano a essere studiate e replicate per mantenere intatto il fascino originale.

La Tradizione che si Rinnova

Nelle case napoletane, l’allestimento del presepe rappresenta un momento sacro che unisce le generazioni. La tradizione vuole che si inizi l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione. Ogni famiglia conserva un posto speciale dedicato al presepe, spesso lo stesso da generazioni, e segue rituali precisi nel posizionamento dei pastori e nella creazione degli effetti scenografici.

Il Valore dell’Artigianato Presepiale

Nelle botteghe di San Gregorio Armeno, il valore di un pastore non si misura solo in termini economici. I pezzi settecenteschi rappresentano naturalmente il vertice del collezionismo, ma anche le creazioni contemporanee hanno un loro pregio, determinato dalla qualità della manifattura, dall’antichità degli stampi utilizzati e dalla reputazione della famiglia artigiana. La terracotta deve provenire rigorosamente dalle cave di Capodimonte, i vestiti devono essere cuciti secondo tecniche tradizionali, e ogni dettaglio deve rispettare canoni precisi tramandati nel tempo.

Il Restauro: Un’Arte nella Tradizione

Il restauro dei pastori antichi rappresenta uno dei capitoli più affascinanti della tradizione presepiale napoletana. Nelle botteghe storiche di San Gregorio Armeno, i maestri restauratori hanno sviluppato tecniche sofisticate che permettono di riportare all’antico splendore i pastori del ‘700 e dell’800, preservandone l’autenticità. Questo processo richiede mesi di lavoro paziente e meticoloso: dalla delicata pulitura della terracotta al rifacimento degli abiti d’epoca, ogni fase segue protocolli precisi tramandati attraverso le generazioni.

La Documentazione Storica

Le botteghe storiche di Napoli custodiscono un patrimonio documentale inestimabile. La famiglia Mollica, ad esempio, conserva ancora i quaderni originali del bisnonno, contenenti schizzi dei pastori e preziose annotazioni sulle tecniche di lavorazione. Questi documenti non sono semplici memorie familiari, ma rappresentano un tesoro culturale che permette di mantenere viva la tradizione nella sua forma più autentica.

L’Innovazione nel Rispetto della Tradizione

L’arte presepiale napoletana abbraccia con cautela l’innovazione tecnologica. Le nuove tecnologie vengono integrate solo quando possono realmente migliorare la qualità del lavoro senza tradire l’essenza della tradizione. Alcuni artigiani utilizzano scanner 3D per preservare digitalmente gli stampi antichi, creando un archivio storico che permetterà alle future generazioni di studiare e replicare le tecniche originali. Tuttavia, la creazione dei pastori rimane rigorosamente manuale, fedele alle tecniche secolari.

La Musica nel Presepe

La tradizione presepiale napoletana include anche una dimensione musicale fondamentale. I pastori musicanti, con i loro strumenti in miniatura perfettamente riprodotti, rappresentano la gioia dell’annuncio divino attraverso la cultura popolare partenopea. Zampogne, putipù, triccheballacche e altri strumenti tradizionali vengono ricreati con una precisione straordinaria, testimoniando l’attenzione al dettaglio che caratterizza quest’arte.

Il Riconoscimento Internazionale

Il presepe napoletano ha superato i confini nazionali, diventando un fenomeno culturale di rilevanza mondiale. Nelle principali città europee e americane, i presepi realizzati secondo la tradizione napoletana sono presenti in musei, chiese e collezioni private. Il riconoscimento UNESCO del 2022 come patrimonio immateriale dell’umanità ha coronato secoli di storia e tradizione, premiando non solo l’arte in sé, ma l’intero ecosistema culturale che la sostiene.

La Formazione delle Nuove Generazioni

Le scuole di arte presepiale napoletana stanno vivendo una nuova primavera. Giovani artigiani da tutto il mondo giungono a Napoli per apprendere le tecniche tradizionali. I maestri più esperti hanno aperto le loro botteghe a corsi e workshop, consapevoli che la sopravvivenza di quest’arte dipende dalla capacità di trasmetterla alle nuove generazioni. In queste scuole non si insegnano solo tecniche di lavorazione, ma si tramanda una filosofia, un modo di vedere e interpretare il mondo attraverso l’arte del presepe.

L’Impatto Culturale e il Futuro del Presepe Napoletano

L’impatto economico e culturale della tradizione presepiale su Napoli è profondo e multiforme. San Gregorio Armeno attira centinaia di migliaia di visitatori durante tutto l’anno, non solo nel periodo natalizio. Questo flusso continuo ha trasformato l’antica strada degli artigiani in un polo culturale che genera un importante indotto economico per l’intera città, permettendo alle botteghe storiche di sopravvivere e investire nella formazione di nuovi talenti.

Il futuro del presepe napoletano si costruisce sul delicato equilibrio tra tradizione e innovazione. Le nuove generazioni di artigiani stanno introducendo tecniche moderne mantenendo intatto lo spirito originario di quest’arte. L’utilizzo di nuovi materiali, tecnologie digitali per la progettazione e strumenti moderni per la lavorazione viene sempre subordinato al rispetto della tradizione secolare.

Il Museo del Presepe Napoletano, insieme all’associazione “Amici del Presepe Napoletano”, svolge un ruolo fondamentale nella promozione e preservazione di questa tradizione. Attraverso mostre permanenti, esposizioni temporanee, eventi culturali e pubblicazioni specializzate, queste istituzioni mantengono vivo l’interesse per l’arte presepiale e ne garantiscono la trasmissione alle future generazioni.

Le scuole napoletane hanno integrato nei loro programmi visite guidate a San Gregorio Armeno, riconoscendo l’importanza di avvicinare i giovani a questa tradizione. Questo approccio educativo non solo preserva il patrimonio culturale ma crea anche un ponte tra passato e futuro, permettendo alle nuove generazioni di comprendere e apprezzare la ricchezza della loro eredità culturale.

Come disse Eduardo De Filippo, “Natale con il presepe è più Natale”. Il presepe napoletano, con la sua straordinaria capacità di unire sacro e profano, arte e tradizione, passato e presente, continua a essere un simbolo vivente della cultura partenopea che ha conquistato il mondo intero. In un’epoca di rapidi cambiamenti e globalizzazione, rappresenta un esempio straordinario di come una tradizione locale possa diventare universale senza perdere la propria identità.

Per chi desidera scoprire i segreti di quest’arte millenaria, le botteghe di San Gregorio Armeno rimangono un punto di riferimento imprescindibile, sempre pronte ad accogliere chi vuole immergersi in un mondo dove il tempo sembra essersi fermato, ma dove la tradizione continua a rinnovarsi e a vivere attraverso le mani sapienti degli artigiani napoletani.

Il presepe napoletano non è solo una tradizione da preservare, ma un patrimonio vivo che continua a crescere e a rinnovarsi, mantenendo intatto il suo fascino secolare. È una testimonianza della capacità dell’arte di trascendere il tempo e lo spazio, parlando un linguaggio universale che continua a emozionare e ispirare persone di ogni cultura e provenienza

Hai mai visitato San Gregorio Armeno o creato un presepe personalizzato? Condividi la tua esperienza nei commenti e scopri altre curiosità sulla cultura napoletana qui su Napoli Svelata!