Cosa penseresti se ti dicessimo che la prima ferrovia d’Italia non fu costruita a Milano o Torino, ma a Napoli? O che lo Zar di Russia rimase talmente impressionato dalle industrie del Sud Italia da volerle replicare nel suo impero?

La storia che non ti hanno raccontato sui banchi di scuola è che il Regno delle Due Sicilie, sotto la guida dei Borbone, fu un incredibile laboratorio di innovazione che anticipò il resto d’Europa in numerosi campi.

“È passato alla storia come ‘Re bomba’ e non si ricordano di lui che il tradimento della Costituzione, le persecuzioni dei liberali, le repressioni di Sicilia, e le terribili lettere di Gladstone“, scriveva Francesco Saverio Nitti parlando di Ferdinando II. Ma la realtà storica racconta una verità molto più complessa.

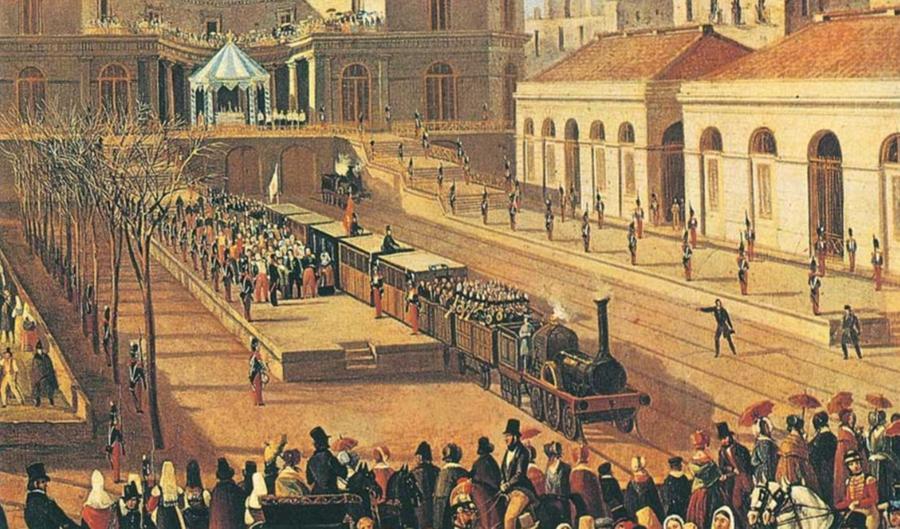

La prima ferrovia d’Italia: quando Napoli batteva Milano sul tempo

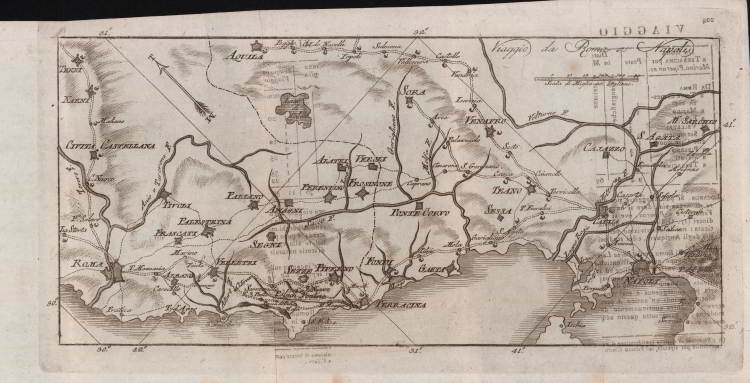

Era il 4 ottobre 1839. Mentre nel Nord i progetti ferroviari erano ancora sulla carta, a Napoli veniva inaugurato con grande pompa il primo tratto ferroviario italiano. Otto chilometri tra Napoli e Portici, percorsi in appena dieci minuti, che segnarono l’inizio di una rivoluzione.

“Ad un segnale datosi dalla Tenda Reale parte dalla stazione di Napoli il primo convoglio composto di vetture sulle quali ordinatamente andavano 48 invitati, 60 ufficiali dell’Armata di S.M., 30 soldati di fanteria, 30 di artiglieria e 60 marinai dei nostri Reali Legni”, riportava entusiasta “Il giornale delle Due Sicilie”.

In quel solo mese di ottobre, ben 57.779 viaggiatori utilizzarono la nuova meraviglia tecnologica. La Milano-Monza dovette aspettare un anno intero per vedere la luce, mentre la Padova-Vicenza addirittura otto.

Pietrarsa: la “Silicon Valley” dell’Ottocento che impressionò lo Zar

Mentre il Nord industriale italiano era ancora in fase embrionale, a Napoli le Officine di Pietrarsa rappresentavano già il prototipo dei nuclei industriali moderni. Con i suoi 700 operai (che divennero oltre 1.000 nel 1860), questo colosso anticipò di ben 44 anni la Breda di Milano e di 57 la FIAT di Torino.

All’apice del suo sviluppo, persino lo Zar di Russia Nicola I Romanov rimase sbalordito dalla modernità dello stabilimento, tanto da ordinare ai suoi ingegneri di replicarne l’esatto modello a Kronstadt, presso San Pietroburgo.

Era il 1853 quando l’opificio incassò due medaglie d’oro, quattro d’argento e sei di bronzo alla Mostra Industriale: un trionfo che consacrò il Sud come potenza tecnologica.

La rivoluzione della salute: quando il Sud aveva più medici del Nord

Ti sorprenderebbe sapere che il Regno delle Due Sicilie vantava il più alto numero di medici per abitante in Italia? I numeri parlano chiaro: nel Regno esercitavano circa 9.500 medici su una popolazione di 9 milioni, mentre nel resto d’Italia erano appena 7.000 per 13 milioni di abitanti.

Non solo: i Borbone furono i primi a inocularsi la vaccinazione antivaiolosa secondo il metodo di Edward Jenner, per poi renderla obbligatoria per la popolazione – un provvedimento rivoluzionario per l’epoca.

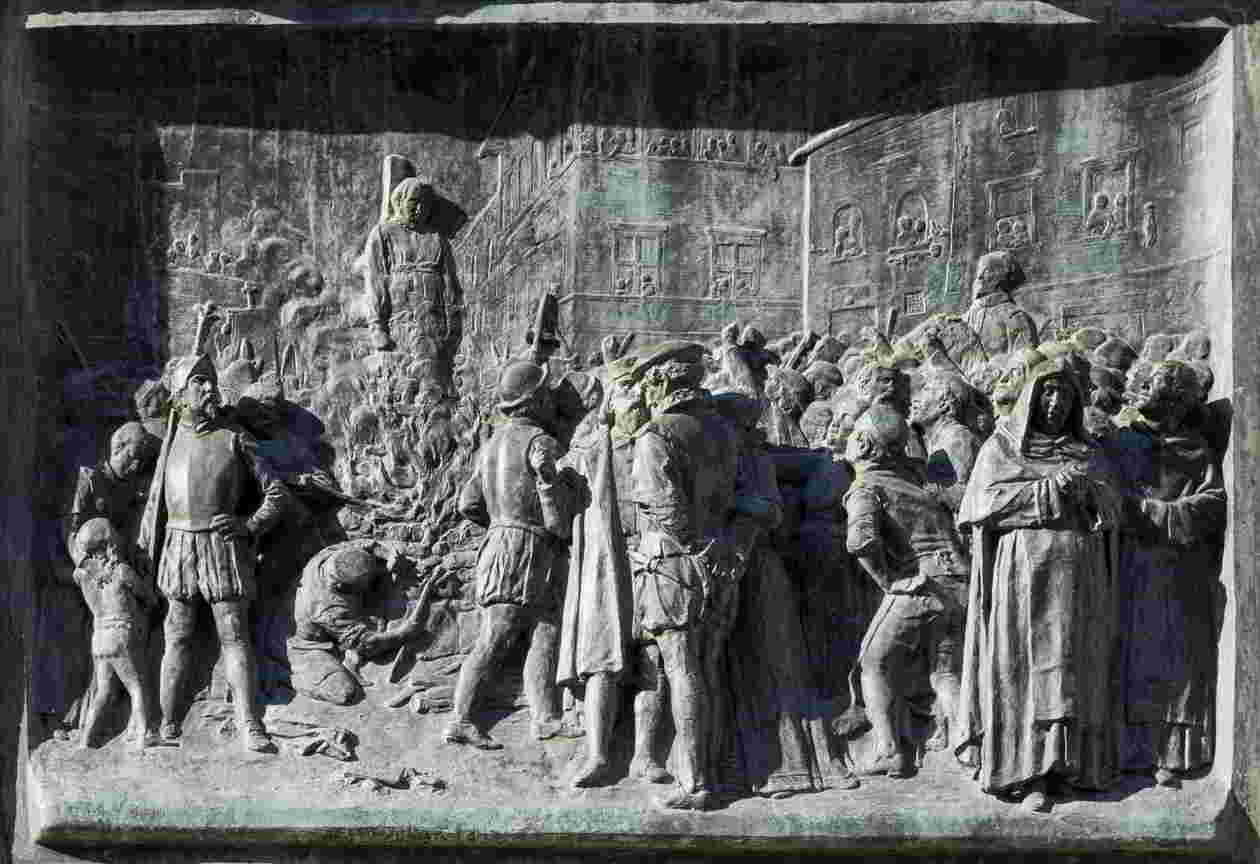

E quando nel resto d’Europa le persone con problemi mentali venivano ancora trattate come criminali, a Napoli nasceva nel 1813 la Reale Casa de’ Matti di Aversa, primo vero ospedale psichiatrico italiano, dove il dottor Biagio Gioacchino Miraglia sperimentava terapie all’avanguardia come lo psicodramma e la musicoterapia.

La Marina che dominava il Mediterraneo

“Tra il 1845 e la fine del Regno, a Castellammare furono costruite cannoniere, fregate, pirovascelli per 43 mila tonnellate“, riporta lo storico M. Vocino. Il Regio Arsenale di Castellammare di Stabia era diventato un centro d’eccellenza che rese l’armata di mare borbonica seconda solo a quella francese.

Nel 1818, il Ferdinando I divenne il primo piroscafo a vapore a solcare le acque del Mediterraneo con una linea regolare di trasporto passeggeri. La pirofregata Ercole, con i suoi motori da trenta cavalli e un’autonomia di 192 ore a piena potenza, era considerata un capolavoro dell’ingegneria navale dell’epoca.

La tradizione marittima del Sud era così radicata che persino il veliero-scuola Amerigo Vespucci, orgoglio della Marina italiana, sarebbe nato proprio nei cantieri di Castellammare, ma solo nel 1931.

L’oro rosso del Mediterraneo: quando Torre del Greco conquistò Parigi

Mentre lotti i coralli tutti i giorni, sapevi che i maestri corallari di Torre del Greco erano i migliori al mondo? La loro arte era così preziosa che Ferdinando autorizzò un’intera fabbrica esente da tassazione nella città campana.

Nel 1810, oltre duecento famiglie vivevano di questa attività, e alla Mostra Industriale di Parigi del 1856, i fabbricanti torresi conquistarono il primo Premio internazionale per la lavorazione dei coralli, battendo la concorrenza mondiale.

Quando i coralli giapponesi minacciarono il mercato, i maestri napoletani non si persero d’animo: adottarono anche la lavorazione dei coralli orientali, trasformando una potenziale crisi in un’opportunità di espansione.

Un patrimonio naturale senza eguali

Il Real Museo Mineralogico, inaugurato nel marzo 1801, custodisce ancora oggi circa ventimila reperti di straordinario valore, tra cui la rarissima panunzite del Monte Somma e una coppia di cristalli di quarzo ialino dal Madagascar, tra i più grandi esistenti al mondo.

Non meno impressionante era il Real Orto Botanico, esteso su dodici ettari con circa novemila specie vegetali e quasi venticinquemila esemplari rari o estinti. Un patrimonio di biodiversità che ancora oggi rappresenta un’eccellenza a livello europeo.

Arte e cultura: quando dal San Carlo nascevano i talenti di domani

Al Teatro San Carlo nacque la prima scuola di danza italiana, istituita nel 1812, che divenne il modello per l’accademia di ballo della Scala di Milano.

I giovani talenti, selezionati tra i sette e i dodici anni, venivano formati non solo nella danza ma anche nel violino e nel solfeggio. Al termine degli studi, gli allievi più promettenti potevano essere scritturati con stipendi che arrivavano fino a 15.000 ducati l’anno – una fortuna per l’epoca.

Perché questa storia è stata dimenticata?

La narrazione storica ufficiale ha spesso messo in ombra questi straordinari primati, preferendo concentrarsi sugli aspetti più controversi del Regno delle Due Sicilie. Ma come scriveva Nitti, “abbiamo troppo presto dimenticato il sollievo che le sue riforme finanziarie produssero nel popolo, e l’ardimento che egli dimostrò nel sopprimere vecchi abusi.”

Quella del Sud pre-unitario è una storia di innovazione, coraggio e primati che merita di essere riscoperta. Una storia che dimostra come, ben prima dell’unificazione, il Mezzogiorno fosse tutt’altro che arretrato – anzi, in molti casi, guardava al futuro con più lungimiranza del resto d’Europa.

Il Regno delle Due Sicilie non era perfetto, certamente. Ma era, senza dubbio, un laboratorio di modernità che ha lasciato un’eredità ancora oggi visibile, seppur troppo spesso dimenticata nei libri di storia.